一纸工商注销公告,为浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司的历史画上句号,也标志着中国金融科技野蛮生长的时代彻底落幕。

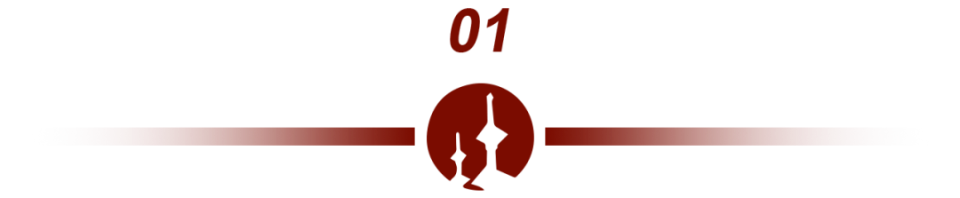

国家企业信用信息公示系统显示,浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司(以下简称“阿里小贷”)已于10月17日正式完成注销。

这家成立于2010年3月的小贷公司,曾是阿里系金融业务的起点,也是中国互联网小微金融创新的开拓者,在走完15年历程后,正式退出历史舞台。

网贷鼻祖

阿里小贷的成立,曾经掀起一场金融业的革命。

2010年,阿里小贷成立之初,中国市场的小微企业信贷服务尚属空白。传统金融机构因信息不对称、风控难度大、运营成本高,不愿向小微企业提供贷款。

阿里小贷的创新在于,它不再依赖传统的抵押担保模式,而是创造性地利用阿里巴巴B2B、淘宝、支付宝等电子商务平台上积累的信用数据及行为数据构建风控模型,将电商平台的交易数据转化为信用资产。

阿里小贷早期推出的“淘宝贷款”、“天猫订单贷”等产品,专门服务于电商平台上的小微商家与个人创业者,为他们提供100万以下的贷款。这种贴近草根用户群的定位,让阿里小贷迅速在市场上站稳脚跟。

新浪财经报道,从2010年4月阿里小贷成立到2012年底,阿里金融累计为超过20万家客户提供了融资服务,累计贷款总额超过500亿元,人均贷款大概在7000左右。

这种“金额小、期限短、随借随还”的信贷模式,契合了小微商家的资金周转需求。

除了需求洞察,技术创新也是阿里小贷快速崛起的关键。

它依托阿里巴巴生态的海量数据,构建了一套全新的风控模型,能够对平台商家进行精准信用评估。这种大数据风控的初步尝试,为后来金融科技的全面发展奠定了基础。

从“小贷”到“银行”

尽管业务模式创新,但作为小额贷款公司,阿里小贷面临着两大监管限制:一是只能用自有资金放贷;二是不能跨区域经营。

这两大限制成为了阿里小贷发展的天花板。

2015年,中国银监会试点批准设立民营银行,为阿里小贷的困境提供了历史性解决方案。由蚂蚁金服、复星、万向等六家股东发起设立的网商银行正式获批成立,并逐步承接了阿里小贷的全部业务。

相比小贷公司,网商银行作为持牌银行,可以吸收存款,跨区域经营,资金渠道大大拓宽。这彻底解决了困扰阿里小贷多年的资本金和经营区域限制问题。更重要的是,完成了从“小贷公司”向“互联网银行”的身份蜕变。

网商银行成立后,阿里小贷的历史使命已然完成,近年来阿里小贷已无实际业务运营。2022年11月,该公司获监管批复退出小贷试点;2024年2月,阿里小贷公告注销。

阿里小贷的注销并非孤立事件,而是整个小贷行业大变革的缩影。

中国人民银行2025年二季度数据显示,截至2025年6月末,全国共有小额贷款公司4974家,较高峰时期锐减3000多家,数量近乎腰斩。

仅2025年上半年,就有283家小贷公司退出市场,超过2024年全年243家的退出量。贷款余额同样不容乐观,已降至7361亿元,较年初减少187亿元。

监管趋严是行业洗牌的主要原因之一。近年来,监管部门强化了存量业务的合规性审查,提高了行业准入门槛和运营要求。那些实力不足、合规意识淡薄的小贷公司,不得不退出市场。

另一方面,金融科技巨头通过互联网银行、数字信贷平台等新模式,对传统小贷公司的获客与风控能力形成巨大冲击。

阿里小贷被网商银行取代,正是这一行业演进路径的缩影。

合规优先

回顾阿里小贷的发展历程,不得不提马云金融思想的演变。

当年,马云一句“银行不改变,我们就改变银行”的豪言,展现出颠覆传统金融体系的姿态。成立小贷公司,正是其利用大数据和互联网技术,做传统银行“做不到、不愿做”的业务的思路体现。

然而,十多年后的今天,马云的思路明显转向“合规优先”。

这种转变,一方面源于金融监管环境的全面收紧,另一方面也体现了阿里巴巴及其关联的蚂蚁集团在金融业务发展策略上的成熟。

阿里系所有小贷牌照,在监管指导下已真正告别历史舞台。这一转变,也体现在阿里系整体的金融布局上。

蚂蚁集团已将花呗、借呗业务转给重庆蚂蚁消费金融有限公司承接运营,整改后花呗、借呗成为蚂蚁消金专属消费信贷产品。至此,阿里系的小贷牌照已全部清零,原有的金融服务已全面纳入银行和消费金融公司的合规框架中。

在阿里小贷注销的同时,阿里巴巴集团的金融布局并未停步。

近期,阿里巴巴和蚂蚁集团宣布共同投资约66亿元人民币,购置香港铜锣湾港岛一号中心共13层商业写字楼,设立两家公司的香港总部。这创下了2021年以来香港写字楼市场最大规模的买卖纪录。

这些动向表明,阿里巴巴的金融科技故事远未结束,而是进入了新的发展阶段。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论